La mujer de la túnica la señaló, sus manos sudaban, su pulso se aceleró y la boca seca marcaron el instante.

Respiró el incienso. Finas volutas le llenaban los pulmones. Todas las miradas la atravesaron. Temblaba como un ratón acorralado por gatos hambrientos, aunque nada indicaba que corriera peligro.

—Tú —dijo la pitonisa—. Llevas algo contigo.

Su acento exótico vestía sus palabras de certeza inevitable. Violeta giró la cabeza. Todos pendientes de ella. Los que veía y los que no.

Una mano se posó en su hombro. Otra le rozó la garganta con un frío de tumba.

—¿No me ves? —susurró el hielo hecho voz en su oído.

Violeta despertó de golpe. El sudor le congelaba la piel, el corazón latía desbocado. Soñaba, otra vez, con aquella maldita noche en que sus amigas la arrastraron a aquel salón.

—Vamos, Violeta —dijo Penélope—. ¿No te atreves? Pensé que eras más valiente.

Y era cierto. Siempre quiso visitar una pitonisa. ¿Se arrepentía ahora? Sí. Como se lamenta el ratón al coger el queso. Porque esa maldita pitonisa la miró y sembró algo oscuro en ella. Lo sentía desde entonces. La presencia seguía viva. Y en la oscuridad, algo la observaba sin pestañear.

Miró el reloj: casi las siete. Apartó las sábanas como quien se libra de un sudario y caminó hacia el baño. Se lavó la cara. El agua resbaló por su piel cuando alzó la vista al espejo.

—Vamos, Violeta… —susurró, con una sonrisa quebrada—. Estás sola.

Se agachó de nuevo y hundió el rostro bajo el agua y el frío le quitó el aliento.

—Sabes que no —susurró una voz que parecía cortar el aire a su lado.

Se incorporó de un brinco y se golpeó con el grifo. Miró alrededor: seguía sola.

Agarró la toalla y se secó la cara. Sola. Loca. Y cada vez más confundida. La pitonisa le había inoculado el veneno. Y ella lo bebía cada día. Se desnudó y se duchó rápido. El agua arrastró hasta el miedo por el desagüe, de momento.

Se vistió, agarró una manzana y se la comió camino del trabajo.

Abrió la cafetería. Escribió el desayuno que tocaba y que nadie leía. Acomodó las sillas. Despertó la cafetera y el horno, eran viejos y perezosos. El aroma del café viajó por el aire y le arrancó el terror de los huesos, por ahora.

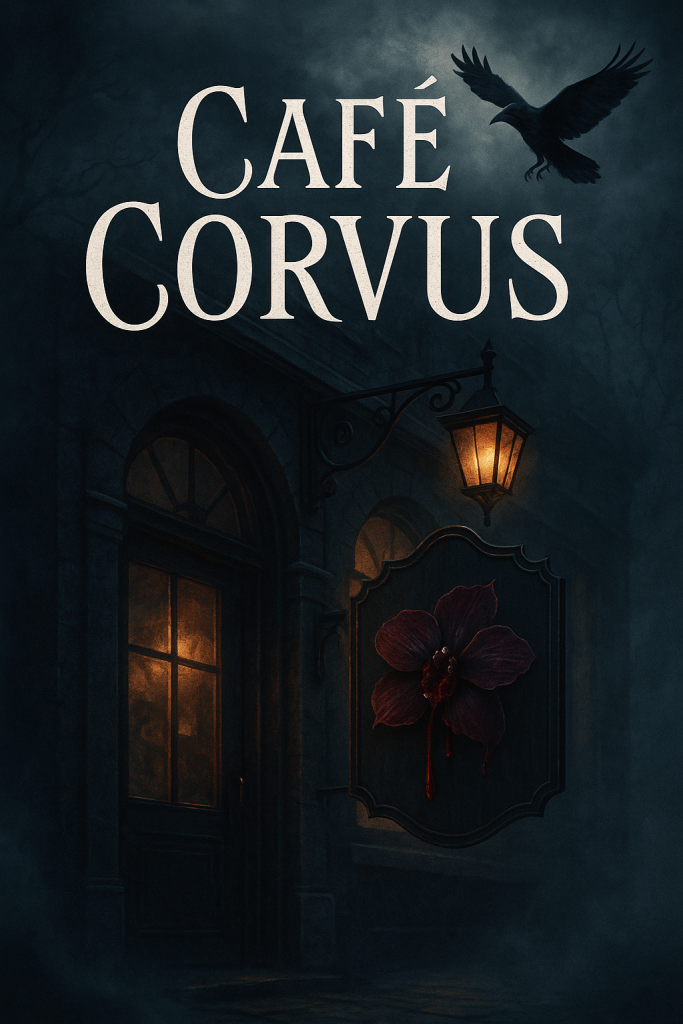

Llegaron los de siempre, fieles a los mismos gustos. Los clientes justos para que el Corvus respirara.

No era lo que había soñado.

Heredó el local.

En vez de alquilarlo, apostó por su sueño. Lo decoró como una vieja casa encantada: maderas oscuras, cuadros de rostros estirados que parecían seguirte con los ojos. Candelabros a punto de llorar cera. Estanterías repletas de libros de terror, clásicos y modernos. Siempre soñó con un refugio así. Ahora era suyo.

Pero los refugios también se llenan de fantasmas.

Porque soñaba con clientes envueltos en negro y rostros de otro mundo. Imaginaba tardes de escritores góticos, tazas de té negro y voces debatiendo sobre fantasmas, posesiones y casas malditas. Pero no. Sus clientes eran los mismos cuatro vecinos, fieles al café, ajenos a sus sueños.

Al girar el cartel de cerrado, vio un rostro junto al suyo reflejado en el cristal.

Sintió el aliento helado rozarle la mejilla.

Se volvió de un salto.

Nadie.

Sólo su miedo.

—Sabes que no —dijo la voz, como un eco dentro de ella.

Recogió sus cosas, temblando, y huyó del local. Le temblaban tanto las manos que apenas logró encajar la llave. Dentro, el silencio la abrazó como un bálsamo. Cerró los ojos. Fingió que todo estaba bien.

—La culpa es de la pitonisa. Y de Penélope —murmuró.

No debía haberla seguido. No debía haber escuchado a esa maldita bruja. Sólo era una farsante. Debía arrancar sus palabras de su cabeza.

Se obligó a cenar. Luego desenterró su vieja libreta de recetas. Buscaba algo distinto, que hiciera latir el Corvus como nunca.

Removió las viejas hojas, aún con la letra de su abuela. Tartas de verdad, sin colores chillones ni adornos capaces de romperte una muela. Para atraer almas oscuras, debía alimentarlas como merecían.

Las páginas crujieron hasta revelarle la primera señal. Su mano copió, guiada por un impulso oscuro: Tarta de chocolate amargo y moras negras.

—Corazón de medianoche —susurró la voz, tan cerca que le heló la piel.

Miró alrededor. El vacío la miraba de vuelta. Su corazón galopaba, no de recelo, sino de ilusión renovada. Añadió con su mejor letra: Corazón de medianoche. Era perfecto, tenía el sonido y el estilo que llevaba tanto tiempo persiguiendo.

Volvió al recetario y encontró otra reliquia: Pastel de Guinness.

—Funeral irlandés —susurró la voz—. No dejarán ni las migas.

Violeta escribió el nombre con una sonrisa que parecía menos suya. El Corvus respiraba otro aire. Violeta quería verlo crecer en su oscuridad.

Esa noche durmió como quien se entrega a un conjuro. Programó la alarma a las cinco. El Corvus no se levantaría sólo. Pensó en los de siempre. Vendrían a buscar su viejo refugio.

Se levantó. En el espejo, la sombra de una mujer la miraba. Vestía oscuro y sus cabellos eran negros como el chocolate mezclado con café. Cuando se volvió no había nada tras ella. Sacudió la cabeza y se esforzó por olvidarlo.

Llegó al local. Al tomar el cartel se quedó inmóvil. Hoy abriría más tarde y se fue a la cocina. Sacó las recetas. Se lavó las manos. Era el momento de invocar algo nuevo. Los ingredientes eran los de siempre, pero la mezcla lo cambiaría todo.

Dos horas más tarde olía distinto, dulce, cálido. Y Violeta era otra. Por primera vez, caminaba sin dudas. Colocó las nuevas tartas en el mostrador, y escribió los nombres en pequeños carteles que pinchó en el centro de cada una.

Encendió la cafetera. Descolgó la pizarra. Borró el menú anterior. La voz ya dictaba el nuevo.

Cafés:

–Pecado de medianoche (Café Mocha para corazones rotos)

–Alba de los condenados (Café con leche para madrugadores melancólicos)

–Eco del olvido (Café americano, largo, oscuro, melancólico)

–El latido final (Espresso intenso, breve, como la vida)

Tés:

–Sombras de medianoche (Té negro para el clásico infalible)

–Sangre de pétalos (Té de frutos rojos, dulce, ácido, vibrante)

–Veneno de primavera (Té verde, fresco, fugaz)

–Soplo del más allá (Menta, un escalofrío en la nuca)

Observó la pizarra y sonrió, como si leyera algo escrito por otra. ¿Por qué había tardado tanto? El local por fin encajaba. Colgó el cartel en su sitio y sonrió.

—¿Te gusta, verdad? —susurró la voz.

Violeta no preguntó de dónde venía. Sólo deseó que nunca se callara.

Se giró. El cartel de la entrada seguía en blanco. Cogió las tizas. Hoy tocaba inventar un nuevo conjuro.

Hoy, desayuno especial — Latido de sombra

—Corazón de medianoche + El latido final

(Tarta de chocolate amargo y moras negras + Espresso intenso)

Para almas impacientes. Chocolate negro como la noche sin luna, moras como promesas incumplidas y un espresso que golpea el alma antes que el cuerpo.

(Acompáñalo con un té Sombras de medianoche si prefieres saborear tu caída lenta)

El Café Corvus abre sus alas.

Para que vueles en las tinieblas.

El cartel de abierto cambió de lado. El primer cliente entró. Leyó la carta, arqueando una ceja.

—¿Al final has dejado que tu alma oscura tome el control? —le preguntó y la cucharilla tintineó en la porcelana como una campanilla.

Violeta sonrió. Dentro, vibraba algo que no sabía nombrar. ¿Su alma oscura? La tenía, claro. Por eso abrió el Corvus. Pero nunca se guió por ella. La voz de la pitonisa le rozaba aún la nuca: llevas algo contigo.

Ese día, el Corvus respiró como siempre. Y algo más. Preguntas, risas, elogios y miradas curiosas poblaron el aire.

Al amanecer, algo en Violeta ya no era igual. Se levantó ligera, como si hubiera dejado un peso en los sueños. Se envolvió en una falda burdeos gastada, una camiseta rasgada y un jersey negro que dejaba los hombros al aire. Se hizo una trenza ladeada y abrió el Corvus.

Las tartas esperaban. También los primeros clientes. Casi parecían vampiros… hasta que el sol los besó y se rompió esa ilusión. Uno le mostró una foto de la pizarra: el Corvus ya volaba en las redes.

Los viejos clientes seguían, pero miraban de reojo a los nuevos. Ellos encajaban mejor en el Corvus. No eran normales. Y Violeta los adoraba: hojeaban los libros, murmuraban entre estanterías, eran su sueño hecho realidad.

Los días se deslizaron en un murmullo de rostros nuevos. Cada vez más extraños. Cada vez más suyos. Cocinaba, leía, respiraba el Corvus. Por fin, era Violeta, la que llevaba dentro.

Una mañana, encontró un paquete en el umbral. Dentro, una orquídea: roja, casi negra, de pétalos como heridas cerradas, hojas de un verde enfermo. Un papel amarillento, escrito con una caligrafía de otro siglo: Aliméntala o me iré.

Violeta releyó la nota hasta desgastarla. ¿Qué era eso? ¿Quién podía irse? No tenía a nadie. Sólo su sombra.

—Sabes que no —susurró la voz que llevaba días dormida.

Violeta se quedó rígida. Algo dentro de ella gritaba. Todo parecía irreal. ¿Quién enviaba esa planta? ¿Debía aceptarla?

—Tú, llevas algo contigo.

—Tú llevas algo contigo.

No era un recuerdo. Era una sentencia.

Quiso tirarla. Pero sus dedos flaquearon. La orquídea quedó en el mostrador, junto a la vieja violeta africana que Penélope le regaló. Una lámpara especial la mantenía viva en la penumbra.

Al principio, la orquídea era un prodigio: sus flores brillaban, los clientes la admiraban y parecía beber tanto de las miradas como del agua. Pero una semana después, Violeta olvidó regarla. Las flores se marchitaron, las hojas se arrugaron ligeramente. Se le quemó una tarta; el local se impregnó de un olor nauseabundo. Un cliente tropezó con un escalón y casi se queda sin dientes y el Corvus, como herido, volvió a vaciarse.

Violeta miró la orquídea, marchita y moribunda, y no pudo evitar preguntarse si todo aquel infortunio tenía su origen en ella. La presencia también llevaba días callada. Se acercó a la planta. La regó, le limpió las hojas, cortó las flores mustias. Al amanecer, parecía respirar de nuevo. Y el Corvus también.

Esa noche, al apagar la luz en su dormitorio, vio algo en el espejo: una silueta de mujer, inmóvil, al borde de la puerta. No pudo distinguir su rostro. Sólo supo que ya no estaba sola aunque cuando miraba, no había nadie.

Pasaron días, y ni la orquídea ni el Corvus terminaban de recuperarse. Violeta, cada vez más nerviosa, deshuesaba cerezas para decorar una tarta cuando oyó un golpe al fondo. Creyó ver una sombra, se distrajo, y el cuchillo resbaló.

El dolor la sacudió: su dedo sangraba.

Buscó un trapo mientras las gotas brillantes manchaban la encimera, el suelo… Al volver, vio la sangre que resbalaba por la violeta africana y la orquídea.

Pero la orquídea no se manchaba.

Bebía.

A la mañana siguiente, el Corvus rebosaba vida. Las tartas volaban, el café no daba tregua, los clientes entraban sin parar. Y la orquídea… la orquídea era un estallido de rojo y verde, brutal, imposible. Como si se alimentara de algo más que agua y luz.

Durante semanas, el Corvus prosperó. Hasta que la orquídea empezó a marchitarse de nuevo. Por más que Violeta la cuidaba, no revivía. Los clientes también empezaron a escasear.

La duda la atenazaba, pero algo le decía que debía hacerlo. Tomó un cuchillo, se hizo un corte en el dedo y dejó caer su sangre sobre las hojas. Y la orquídea bebió.

A la mañana siguiente, rebosaba vida. El Corvus también. Violeta no daba abasto entre hornos, tartas y café. Era feliz, pero cada día terminaba un poco más exhausta. Esa noche, frente al espejo, Violeta vio una figura tras ella. No desapareció. Era sólo niebla, densa y viva.

—¿Quién eres? —susurró.

—¿Quién eres tú? —devolvió la sombra, antes de desvanecerse.

Pero en el último latido, Violeta creyó reconocerse en ella.

La orquídea creció y no dejó de florecer. Violeta tampoco dejó de alimentarla. Cada semana, un pequeño corte, unas gotas nada más. El Corvus celebraba su esplendor. Nadie sospechaba la raíz oculta de tanta belleza.

Pero Violeta se marchitaba. Día tras día, su rostro se hundía en tinieblas. Bajo el éxito del Corvus —las tartas, las tertulias, el aroma de té negro— algo dentro de ella se apagaba. Su sueño se había cumplido. Pero cada victoria pesaba más que la anterior. Como una lápida sobre su pecho.

Aquella noche, al lavarse la cara, la presencia se reveló. Era ella y no lo era.

—Estás cansada… déjame ser tú —susurró.

Violeta alargó la mano. Al tocar el espejo, la luz parpadeó. Durante un latido sólo hubo oscuridad. Cuando la luz volvió, Violeta seguía allí. O algo que usaba su rostro. Sonrió. No era su sonrisa.

A la mañana siguiente despertó el Corvus, y el café desplegó sus alas oscuras. En el espejo, cada mañana, la presencia sonreía. Ya no estaba detrás. Tenía sus ojos y ella la veía desde el espejo.